ふるさと村ポータルサイト

農業の新しいライフスタイルをご提案します

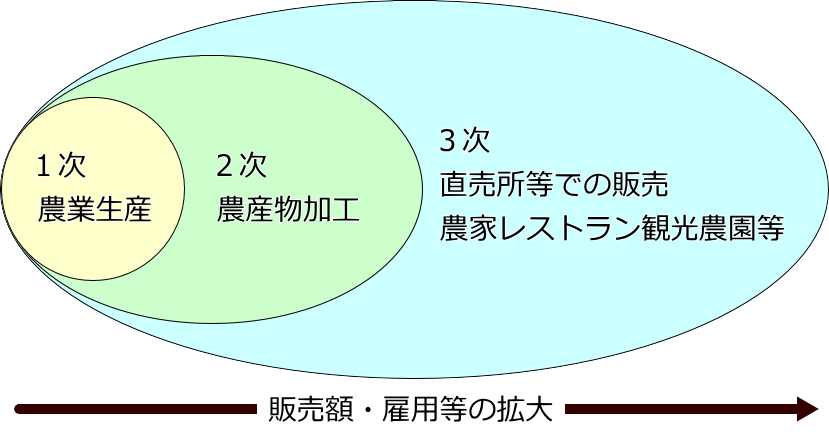

趣旨:農業流通革命 基本構成

高齢者や女性等の活躍の場の創出 小規模農家でも自らの作業能力や農地の状況に合わせて無理なく生産・出荷できる  自分で価格設定ができるほか、顔が見える関係で主体的に販売可能 安全・安心な農産物の提供や適正な表示に責任をもって取り組みましょう。  流通コストが節約できるため、農家の手取りが確保できるほか、消費者も新鮮な農産物を割安に入手可能 <従来> 農家→農協→市場→量販店→消費者 <直接販売> 農家→ 直売所→ 消費者  加工・観光などとも連携し6次産業化が可能 (付加価値化、雇用の確保等)

消費者の来店数が確保できる商圏(中山間地域でも都市からアクセス可能な場所など)  主要幹線道路沿い、駐車場の確保など集客しやすい立地  量販店へのインショップやアンテナショップでの取組

中には20億円を超える直売所も

直売所の課題は、出荷者の確保、年間を通じた魅力ある品揃え、集客数の確保、組織運営等となっています。

・出典:(財)都市農山漁村交流活性化機構「地産地消の実態及び推進効果の把握に関する調査(複数回答)」

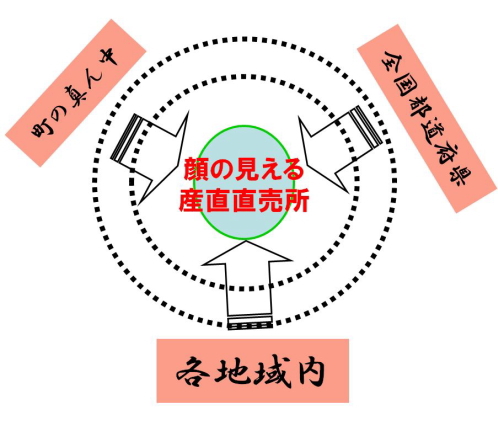

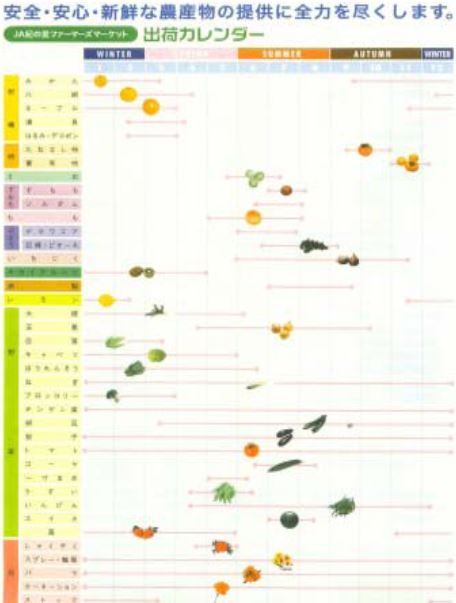

少量多品目の生産体制づくりに向けた取組例 ①生産・出荷カレンダーを作成し作目拡大を促進 ②栽培マニュアルを作成し、栽培講習会・研究会等の実施 ③冬場の生産確保のためのハウス等栽培施設の導入 ④保冷庫の導入 ⑤定期的な営農指導や技術指導者の設置 ⑥登録出荷者の組織化を図り、情報交換等を実施 (事例) 生産者の会「顔の見える」産直振興推進協議会 ○先進的農家を産直相談員(アグリキャップ)として任命し、栽培技術等の研修を実施。  (事例) 産直直売所 ○出荷カレンダーを活用して、キャベツ・ハクサイ・レタス・ピーマン・ダイコンなどの品目毎に地場生産ができるものを月別に掲示。

直売所では消費者の信頼に応えた農産物を販売することが何よりも重要です。 食の安全等へのニーズに対応するため、化学肥料や農薬の適正資料を徹底するほか、生産履歴の記帳などの取組が必要です。 また、信頼を裏切らないために、表示が正確であり、生産者や農産物の情報 なども発信していくことも必要です。

販売状況をITを活用したシステム導入にて、即時に生産者が分かる体制を整備し、各生産者が農産物を効率的に出荷。

(事例)地域産直振興推進協議会 高齢者でも出荷しやすい体制とするため、地域の40カ所に拠点集荷所(40カ所)を設置。地元運送業者と連携して、2トントラック(保冷車)により巡回集荷。  宮城県の「こだわり市場」では、兵庫県産の農産物を販売  兵庫県「こだわり市場」の農産物を宮城県「こだわり市場」で販売 〔直売所のネットワーク〕 直売所周辺の出荷者だけではどうにも品揃えの難しい品目や時期がでてきます。 しかし、その部分を市場からの購入ばかりに依存すると、直売所の魅力が失われてしまいます。このため、直売所間でネットワークを作り、品揃えを確保する取組が進められています。

加工品の生産に伴い新たな雇用も生まれます。  直売所の年間を通じた商品の品揃えが確保されます。

地域の農産物を活かした食品など、身近な加工品から始めて見ましょう。 加工品の製造販売では、いくつかの許可が必要です。早めに保健所等と相談しましょう。

■商品名:あしたのおやつ 4種セット ■内容量: あしたのおやつ フルーツチップス 20g あしたのおやつし 野菜チップス 20g あしたのおやつ ごぼうスティック 30g あしたのおやつ しょうがスティック 30g ■原材料:フルーツチップス[りんご、柿、キウイ、ブルーベリー、植物油脂] 野菜チップス[ごぼう、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、むらさきいも、ゴーヤ、植物油脂] ごぼうスティック[さつまいも、でんぷん、加工黒糖、ごぼう、ごぼう粉末、ごぼう茶粉末] しょうがスティック[さつまいも、でんぷん、砂糖、クリーム、有機栽培紅茶抽出液、しょうが粉末] ■保存方法:直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 ■賞味期限:枠外記載 ■配送:常温便

直売所にレストラン等を併設したり、地域の外食・観光業と連携することで集客力も高まります  福祉施設やディサービスへの提供で地域住民への貢献もできます。

地場農産物に関するイベントの開催  地域住民に対する農作業体験・交流活動  観光農園、グリーンツーリズム等の取組との連携

食育を通じた自然との共生と地域内の連携、地元産の安全な食材の利用、食を通じた地域外住民との交流等を内容とした『食のまちづくり宣言』を実行します。

毎月7日、17日、27日を「まちだ地産地消の日」と定め、市役所の食堂で、町田産農畜産物を利用した「地産地消メニュー」を提供して行きます。

インショップが東京都内にあります。 産地直送される野菜は都市消費者に好評です。

都内などに直営のアンテナショップやレストランを設置

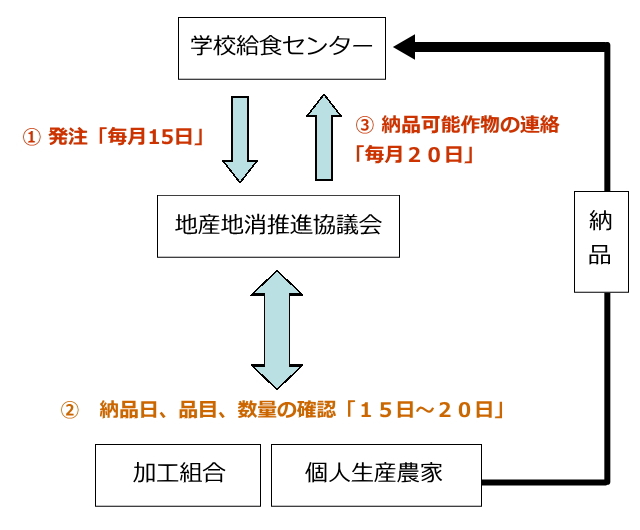

1 生産サイドと学校給食サイドのマッチング ・生産者と学校給食を担う栄養士さん等が意見交換し、地域の農業や給食の調理現場のことをお互いに理解する場を作ることからスタート。 2 生産サイドと学校給食サイドの連携 ・給食で利用できる地場農産物を検討。学校給食サイドは、毎月の献立計画を策定して食材を発注。生産者サイドは、詳細な納入計画を策定。 3 安定供給する体制づくり ・異常気象や納入時の事故により予定の農作物が納入できない場合に備えた供給体制が必要。生産者のネットワークづくりのほか、確保できない場合の方法(代替品をグループ「コミュティデザイグループ」からの確保等)も事前に検討が必要。 4 食育としての取組 ・学校給食での地場農産物利用を通して、子供たちの農業と食べ物に関する理解を促進。農作業体験や生産者との交流も積極的に導入。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||