ふるさと村ポータルサイト

農業の新しいライフスタイルをご提案します

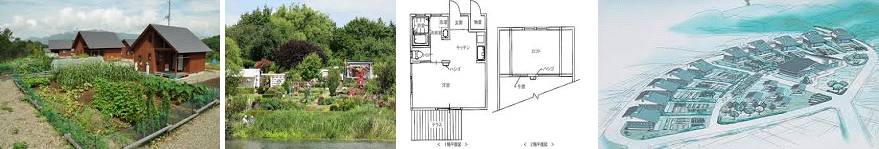

農の複合交流施設 ・宿泊施設付き市民農園

・新規就農希望者や農業技術を学びたい市民のために、農業技術の基礎研修や 農業ボランティアを養成する研修施設・市民が活用する料理教室施設を提案いたします。 ・市民が活用する郷土料理演出の「農家のレストラン」を併用できる施設提案を致します。 ・地産地消を推進する「農の駅」を提案致します。

循環型農法「食べることは命であり、命をつなぐために食べている」:野菜の美味しさを伝える人がいなくなっている中で、 それを誰かが伝えなくてはいけない!!消費者と生産者が一体となり、食を通した関係を「野菜の直売所」は伝えていきます。 野菜には生命力があり!野菜の力がある!!

有機農業には、従来、食料の安全性や環境問題を真剣にかんがえる、先見的な生産者や消費者によって支えられてきた歴史があります。生産農家と消費者とが協力して有機栽培に当ってきました。「安全な食を求める」消費者が急激に増えている。しかし、喜んでばかりはいられません。有機栽培はおいそれと生産量を増やすことができないからです。それは、農薬や化学肥料の使用を極力抑えた有機農業は、驚くほど多くの人手を必要とする農法です。しかし、食にとって一番大切なのは安全性です!農薬など科学物質による自然環境や農産物の汚染を心配する多くの消費者が、いま、食の安全性を求めはじめたのです。安さより安全性を、素材より完成品を求める消費者たちが、確実に増えつつあるという現実。その責任とは、いうまでもなく食の安全性に対する責任です。 環境に配慮したシステムを考えながら、「より安全なものを」、そして「よりよい品質のものを」という意識へと、いかに転換するか。食の安全性に対する責任とは、「家族の健康をあずかる主婦(夫)の責任感」。家族のために「より安全なものを」「より美味しいものを」という意識が強くなる!!これからの時代、家庭の主婦と同じ立場に立って食の安全性に責任を持ち、今後の農産物がその方向に向かわないかぎり、時代の要望に応えることはできません。 農業公園

1.野菜の直売所という流通コストの削減 私たちは、お客様に「より良い農産物をより安くご提供する」ことをモットーに名取地域に「野菜の直売所」を提案致します。 お客様に安心、安全な美味しい農産物を流通コストを抑え、通常より安い価格でご提供して行きます。さらにインターネット「ショッピングモール」を通して、直接お客様にお届けさせて頂くことにより、流通コストの削減もされます。お買い上げ 量によっては、生産者直接発送をさせて頂くこともあります。また、お客様が計画的にご注文頂ければ季節の農産物積み 合わせセットをご用意しております。 2.育てる農家の努力を実らせたい 私たちは、農作物育成のために大変な努力をしている農家の方を知っています。そんな努力が多くの実りにつながるように、 ものづくりをする人が正当な評価をされる農業にしたいと考えています。 【人と人を結びつける環境農業】 破壊されつつある自然環境を憂い、人と人の関係を大切にしたいから、環境農業の発展に尽くして、農薬や化学肥料 などの化学物質をできるだけ排除して、土の中に生息する微生物をどう活性化し、土そのものに生命力を与えていくか。 持続可能な農業をいかに広め、環境に対する農業の負荷をいかに小さくするかを考えています。また、 公害問題や環境問題に対するきちんとしたテーマを持ってやっている生産者の農産物を私たちは、取扱う「野菜の直売所」を手がけております。 1.有機農業の原点【基準・認証】 人の健康や環境問題、あるいは土や微生物など 生態系の問題にあります。農薬や化学肥料を大量 に使うことで人の健康が害されるのではないか、 環境が破壊されるのではないか、生態系が乱される のではないかなどと考えた人々が、「農薬を大量に 使うのをやめよう、化学肥料を使うのもやめよう、そして まずは堆肥による土づくりから」ということではじまったのが、有機農業だったのです。 2.信頼を前提にした農業【農産物の流通】 日本では、単位面積あたり農薬・化学肥料の投入量が 世界一といわれた時期がありました。あまり多投される農薬や化学肥料に対する危機感から、その被害を最も 直接に受ける生産者と、安全な食を求める消費者が、それこそ有機的に直接結びつき、交流し、自然にそして自発的にはじまっていったのが有機農産物の流通です。 その中から「顔と顔の見える関係」、村落共同体的な日本独自の方法であり、人と人の信頼に基づいた仕組みでありそれこそが、日本の有機農業の原点である。 3.新鮮で安全な野菜を食べてもらいたい【三つのコンセプト】 今日、環境ホルモンなど化学物質に汚染される時代の到来を、予測していたと同時に、基準や認証など全く必要のない、世界に通用する、より信頼性の高い生産者・消費者の関係に よる農産物の生産・消費のシステムを、作り上げていったのです。環境の保全を考え、人の健康に気づかい、生態系の保全に配慮しながら、いかにしたら農薬を減らせるのか、化学肥料を使わずに いい野菜をつくれるか、ということに専念してきたのです。 日本の有機農業の出発点にあたっては、健康・安全・環境および生態系の保全とういう三つのコンセプトであり、無農薬、無化学肥料はそうした考え方と、具体的な土づくりの努力とプロセスの結果、実現されていくものだということです。 4.「顔と顔の見える関係」 【産消提携・産直】 農産物には確かに、人に語りかけてくる何かがあります。農産物には言葉では表現できない豊かさがあるわけで、その豊かさが人と人を結びつけていくという発想、考え方。これを大切にしたからこそ、産消提携や産直があり、野菜の直売所が機能していきます。 5.野菜の直売所が提携して有機農業に取組む【情報公開】 農産物はいわば情報の固まりです。一本の大根は単なる大根ではありません。そこには生産者の顔が出てきたり、生産者の考え方が出てきたりします。農産物は、「考える素材」でもあるのです。 6.生産、流通、消費それぞれの責任【有機農業】 生産プロセスを明確にして、有機農業の歴史をきちんと表現した上で、いかに農薬を減らし、いかに化学肥料を減らし、いかに化学物質の使用量を減らすか、その方法を提示した生産者の役割を補うお店として機能していかなくてはいけない。 生産者としての責任、流通としての責任、さらには消費者としての責任を、明らかにしていく必要があります。

日本の農業が発展しない原因は、「良いものづくりをしている人が、良い生活ができない仕組み」にあると考えて、生産・流通・販売を一貫した企業体を構築することで、ものづくりをする人が正当な評価をされる会社にしたいと考えている。 良質な農産物がダイレクトに消費者に届けられる場所、あるいは消費者の声をダイレクトに吸い上げる場所として、野菜の直売所が設置されることを計画実施して頂きたい。

従来の農業では、生産物はJAを通して共同出荷され、何段階もの流通過程を経て消費者に届けられるので、自分のつくったものがどこでどのように最終的に使われているのかが、全く見えなくなっている。しかも流通サイドの都合で、同じ大きさの野菜を工業製品のように大量につくらなければならない。利幅も薄く、豊作になりすぎると市場価格が崩れ、せっかくつくったものを大量に廃棄するような構造になっている。 農産物の流通を簡素化し、付加価値のあるものがきちんと、高く売れるような、新しい流通の仕組みを目指しています。

「有機・無農薬栽培」の農家の方と手を組んで、いいものを世に出していくための基盤作りを徹底実施する。農家の生産者は、“肉体労働者じゃなくてプランナー”を目指して、人が作れないものを作ってはじめて、“ものづくり”としての価値がでる。 農業の場合だと同じものを作り続けることが、何十年と平気でまかり通っている。それは流通業者が農家の人を、“自分たちに都合の良い肉体労働者”として使い続けようとしている。 農業従事者は流通業者への悪しき依存を断ち切り、プライドを持って自立しょうとする意識を持って行動して行く必要性が出てきている。 野菜を味で差別化するのはとても難しい。どんなに一生懸命つくっても…だから、栽培法を変えるだけでなく、種から違うモノや、その土地の気候や土壌にあったオリジナルの地場野菜をつくればい、それがおいしければ高値で、しかもたくさん売れるから。でも、ひとつだけ問題がある。そういう成功例がでると、必ずニセモノを作ろうとする輩がでてくる。たとえば京野菜を違う土地で作っているよにね。本来なら育った土地が変われば味も本物にはならないはずなのに、その差がわからずに消費者は安いほうを買うことになってしまう。

◎今回募集:30区画

☆☆クラインガルテンとは?☆☆ 簡易宿泊施設(ラウベと呼ばれる)のある滞在型市民農園のこと。子供の自然教育の場、あるいはセカンドハウス的な楽しみの場として、また都市部の緑地保全、老後の生き甲斐創出などに役立っており、ドイツを中心としてオランダ、チェコ、オーストリア、スウェーデンなど主にヨーロッパ各国に広まっている。ドイツで19世紀初頭に実施された失業救済事業の貸し農園が原型とされ、現代の形式のクラインガルテンは、ドイツ・ライプチヒ市の医師だったシュレーバー博士が発案したもの。1864年に弟子のハウシルドがこの思想を受け継ぎシュレーバーガルテン協会を設立した。以降、ドイツ各地に広まったため、クラインガルテンはシュレーバーガルテンとの愛称でも呼ばれている。日本では1990年代初めから全国各地に誕生しており、2014年5月現在、70カ所ほどあると見られる。

クラインガルテン【Kleingarten】 〔小さな庭の意〕 簡易宿泊施設のある滞在型市民農園。一区画ごとに休憩や簡易宿泊が可能な小屋(ラウベ)が設けられる。 〔ドイツで一九世紀前半に実施された失業救済事業の貸し農園が原型とされ,以後,都市住民の健康維持やレクリエーション,都市の緑化などを目的に普及・発展した。日本では1990年代初めから全国各地に誕生〕

春の庭:チューリップ・ユキヤナギ・パンジー・シバザクラ・スイセン ① 春は、春の花を咲かせましょう!一坪募集会費/3,000円:何口でも可能 ② ご自分で種を植え、種をまき、ご自分の庭園をご自分の手で作り、育て築き上げて春を描きましょう!! ③ 春の庭:面積約1Haを予定:3,000口募集 夏の庭:ラベンダー・バラ・ハイビスカス・アズサイ・マリーゴールド ① 夏には、夏の花を咲かせましょう!一坪募集会費/3,000円:何口でも可能 ② ご自分で種をまき、苗を植え、ご自分の庭園をご自分の手で演出して見てはいかがでしょうか? ③ 夏の庭:面積約1Haを予定/3,000口募集 秋の庭:コスモス・バラ・ハギ ① 秋には、秋の花を咲かせましょう!一坪募集会費/3,000円:何口でも可能 ② すべて、ご自分の手作り花壇、咲かそう秋の花々・・こころ澄みわたる実りの時・・・・・ ③ 秋の庭:面積約1Haを予定/3,000口募集 冬の庭:クロッカス ① 冬には、冬の花を咲かせましょう!一坪募集会費/3,000円:何口でも可能 ② 環境に配慮したシステムを考えながら、人間本来の生き方がここにあります。 ③ 冬の庭:面積約1Haを予定/3,000口募集

●共同住宅:子どもや施設に頼らない「終の住処」自分たちの手で!“創り上げる” 『シニアパークビレッジ計画について』 ●今のシニア世代(50歳~)は「親の世話はするが、子どもに多くは期待しない」と考えている人が圧倒的に多いと言われています。しかしご本人が病気や介護に必要になった場合は「誰に託せばいいのでしょうか。」 ●高齢者の心配は「健康」「経済」「孤独」と言われております。 ●ふるさと村の考え方の原点はまさに、この問題からスタートしています。家族・血縁ではなく、地域社会と深く関わり、頼れる体制があれば老後の問題もかなり解決、軽減できるのではないでしょうか。「行政・民間が一体となって、事業連携の推進」

<生産・流通・販売を一貫構築>

地域・地区内に顕在している、休耕放棄地の利用活用提案:『田舎暮らし』

貸農家民宿

レンタル民宿

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||